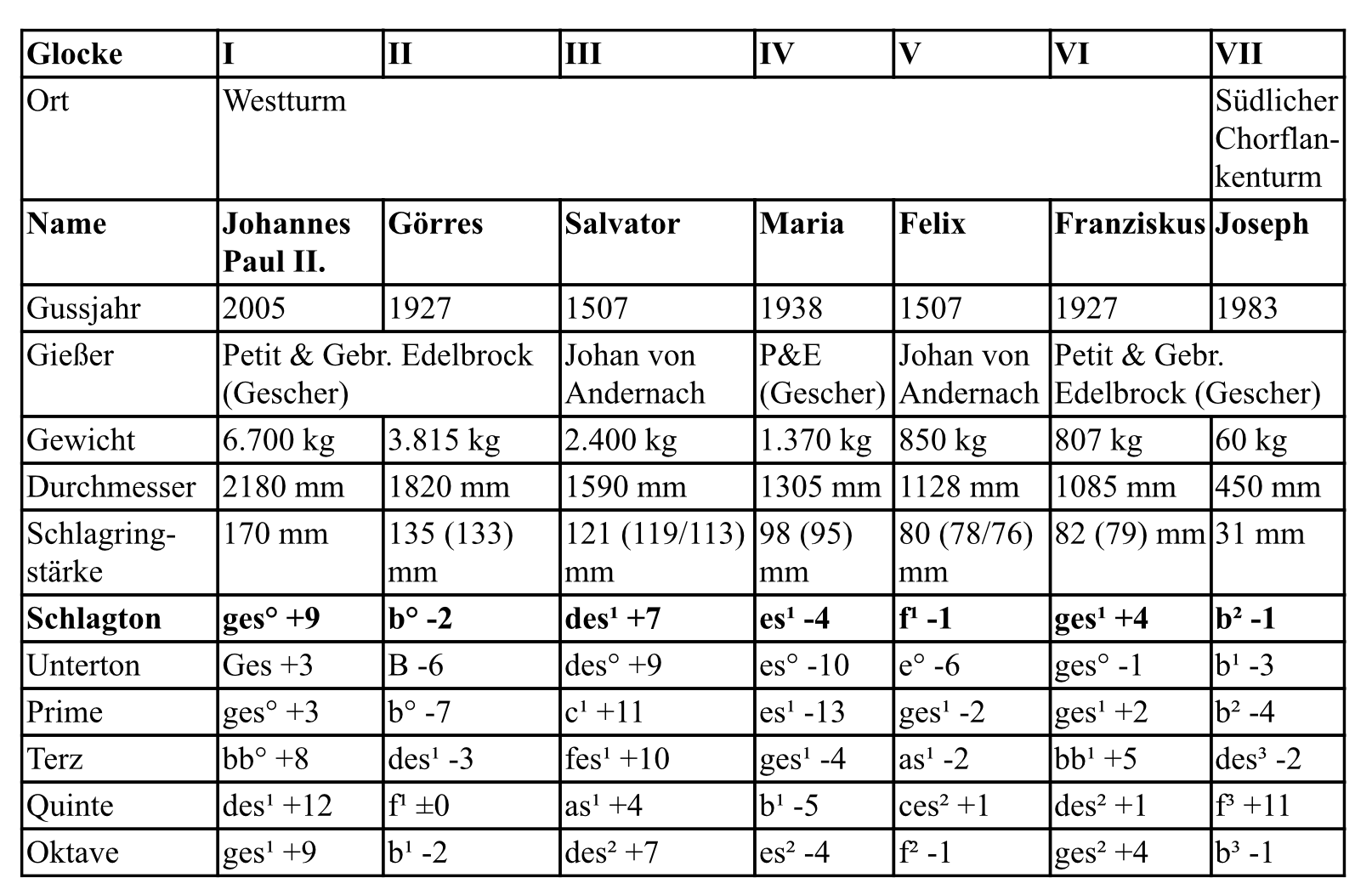

Die Abweichungen der hier wiedergegebenen Summtöne des Prinzipalbereichs von der absoluten Tonhöhe sind in Sechzehnteln eines Halbtons angegeben. Bezugston ist a¹ = 435 Hz. Zur Umrechnung auf 440 Hz ist eine Subtraktion von 3 erforderlich.

Heutiger Glockenbestand

Geschichtlicher Überblick

Über die ersten Glocken der Stiftskirche St. Aposteln ist bislang nichts bekannt. Der Neuguss der großen Kölner Domglocken in der Mitte des 15. Jahrhunderts gab in den nachfolgenden Jahrzehnten den Ausschlag für eine Erneuerung bzw. Modernisierung vieler Geläute der Umgebung. In diesem Kontext ist der Guss von vier Glocken für St. Aposteln durch den Kölner Gießer Johan von Andernach im Jahr 1507 zu sehen. Während die drei großen Glocken Salvator, Maria und Felix das Stiftsgeläut bildeten, war die vierte, dem hl. Adauctus geweihte Glocke den Aufgaben der Pfarrei vorbehalten. Sie hing daher im Gegensatz zu ihren größeren Schwestern im Dachreiter auf dem Langhausdach nahe dem östlichen Vierungsturm.

In dieser Form überstand das Geläut die Säkularisation mit der Aufhebung des Stiftes. Da nun die drei großen Stiftsglocken den Aufgaben der Pfarrei dienten, wurde die Adauctusglocke entbehrlich und – da sie mit dem Schlagton a¹ klanglich nicht zu den anderen passte – an die St. Amandus-Kirche nach Rheinkassel abgegeben, wo sie heute noch läutet. Als Ersatz goss Georg Claren 1844 in Sieglar eine ges¹-Glocke, die aber bereits im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen wurde.

Eine grundlegende Veränderung erfuhr das Apostelngeläut mit der Erweiterung 1927. Stiftungen durch das Kölner Görreshaus und eine Privatperson ermöglichten den Zuguss von zwei weiteren Glocken durch die Gießerei Petit & Gebr. Edelbrock im westfälischen Gescher. Weil mit der Görresglocke nun ein erheblich größeres Instrument in den Westturm der Basilika gelangte als bis dahin wohl jemals dort gehangen hatte, wurde der historische Holzglockenstuhl durch einen modernen aus Stahl ersetzt. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde die Marienglocke von 1507 schadhaft und 1938 durch einen Faksimileguss ersetzt, den ebenfalls Petit & Gebr. Edelbrock besorgte.

Im Zweiten Weltkrieg sollten die beiden noch neuen Glocken von 1927 abgeliefert werden (der Neuguss der Marienglocke 1938 war von der Denkmalbehörde nicht erfasst, weshalb in der entsprechenden Kartei als Gussjahr weiterhin 1507 angegeben wurde). Doch die Luftangriffe auf die Stadt Köln hatten schon begonnen und der Westturm von St. Aposteln war bereits stark beschädigt, als die Abnahme erfolgen sollte, so dass laut Pfarrer Könn die „Kolonne unverrichteter Dinge wieder abrücken mußte“ (Notiz von 1947 in der Ablieferungskartei). Damit sind die Glocken von St. Aposteln das einzige Denkmalgeläut der romanischen Kirchen Kölns, welches neben dem Domgeläut die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs unbeschadet überdauert hat.

1983 wurde im südlichen Chorflankenturm die Josephsglocke aufgehängt, welche ebenso wie die anderen modernen Glocken in Gescher gegossen worden war. Sie wird vor allem solistisch beim Tod eines an St. Aposteln tätigen Geistlichen geläutet und erklingt daher höchst selten.

Im Vorfeld des Kölner Weltjugendtags 2005 entstand die Idee, dem Apostelngeläut eine noch größere Glocke als Bourdon hinzuzufügen und diese Papst Johannes Paul II. zu widmen. In diesem Rahmen wurde im Westturm auch ein neuer Holzglockenstuhl errichtet, alle Glocken an Holzjochen aufgehängt und aus schwingungsdynamischen Gründen eine Gegenpendelanlage für die beiden kleinsten Instrumente eingebaut. Wegen des Termindrucks wurde die neue Glocke in Gescher bewusst mit Stimmreserve gegossen, um sie bei Bedarf nachträglich noch der gewünschten Tonhöhe anzupassen und dadurch einen eventuell erforderlichen Zweitguss zu vermeiden. Die Weltjugendtagsglocke kam zwar tonlich zu hoch aus dem Guss. Jedoch wurde aufgrund ihrer herausragenden klanglichen Eigenschaften und mit Verweis auf die ohnehin verzogene Schlagtonlinie des restlichen Geläuts nach Einholung zweier Gutachten von einer Tonkorrektur abgesehen.

Klangliche Eigenschaften

Das Geläut der Basilika St. Aposteln erhält einmal durch seine Historizität, aber auch durch seine klangliche Heterogenität ein höchst individuelles Gepräge. Schon der spätmittelalterliche Kernbestand von 1507, der immerhin noch durch zwei Instrumente im Originalzustand erhalten geblieben ist, zeigt unterschiedliche klangliche Eigenschaften. Johan von Andernach goss seine Glocken für St. Aposteln in stark abnehmender Rippenstärke. Während die Salvatorglocke eine außergewöhnlich schwere Konstruktion hat, ist die Felixglocke im Gegensatz dazu sehr dünnwandig. Auch in ihrer Innenharmonie unterscheiden sich beide Glocken deutlich. Der Klang der Salvatorglocke wird durch die um einen Halbton vertiefte Prime geprägt, der der Felixglocke durch den zur Unternone vertieften Unterton und die um einen Halbton erhöhte Prime, die sich nun mit der Terz reibt und so dem Gesamtklang eine deutlich hörbare Dissonanz hinzufügt. Die Unebenheit der wohl beabsichtigten Schlagtonlinie ut – re – mi ist durch den Neuguss der Marienglocke 1938 zusätzlich verschärft worden. Wie die Originalglocke von 1507 geklungen hat, ist nicht überliefert.

Klarheit in die Schlagtonlinie bringen die beiden Glocken von 1927, wodurch sich die im Rheinland häufig anzutreffende Disposition b°des¹es¹f¹ges¹ ergibt. Sie rücken die Unebenheiten des vorhandenen Bestandes für den Hörer zurecht. Seit 2005 ist beim Hinzutreten der Weltjugendtagsglocke deutlich zu hören, dass dieses Instrument klanglich zu hoch steht. Bedingt auch durch den Dopplereffekt relativiert sich im Verlauf des schwingenden Läutens dieser Eindruck und das Ohr hört sich die beabsichtigte Disposition ges°b°des¹es¹f¹ges¹ zurecht, während in Teilkombinationen vor allem mit den großen Glocken davon abweichende Schlagtöne zu hören sind.

(c) 2021 Jan Hendrik Stens